Il y a en Corse, 300 espèces d’oiseaux. Et l’insularité fait de la Corse, un site remarquable pour l’hivernage et la nidification. Certaines espèces sont endémiques comme la sitelle corse ou la moins connue, pie-grièche à tête rousse .

J’ai pu en observer beaucoup. Par contre, je ne connaissais pas toujours leur nom français et pas du tout, pour certains en tous cas, comment on les nommait sur place. D’où l’idée de ce billet qui propose de découvrir les espèces les plus courantes avec leur nom corse.

Vous trouverez les photos de tous les oiseaux ici et leur nom corse sur l’incontournable site de l’ADECEC INFCOR.

Près des villes et surtout des villages, les oiseaux sont nombreux. J’ai écrit ici un article sur l’étonnante mésange bleue. Une pensée pour l’hirondelle des fenêtres dont le nid était toujours au même endroit quand je montais voir mon oncle et mes tantes à l’Acquale. J’observais les petits et les « aller-retour » des parents qui venaient les nourrir. Défense absolue de leur faire du mal. L’hirondelle portait bonheur. Et comment ne pas citer la chanson d’Antoine Ciosi..

Corri corri o zitellina…cours cours petite fille..Corri ùn ti lascia piglià, cours et ne te laisse pas attraper..Fà cume a cardellina..fais comme le chardonneret..In gabbia ùn ci vole à stà. Qui en cage ne veut rester..

La nuit, on entend le hibou mais il est plus rare de voir l’effraie. Ca m’est arrivé un soir où elle est venue se poser sur la route à quelques mètres, sans doute pour achever quelque rat qu’elle avait chassé. Et une autre fois, bien triste, clouée sur une porte de grange en Balagne. Ce magnifique oiseau est réputé pour porter malheur. D’où son nom..malacella..l’oiseau de mauvais augure. Pas de commentaire. Je me mettrais en colère.

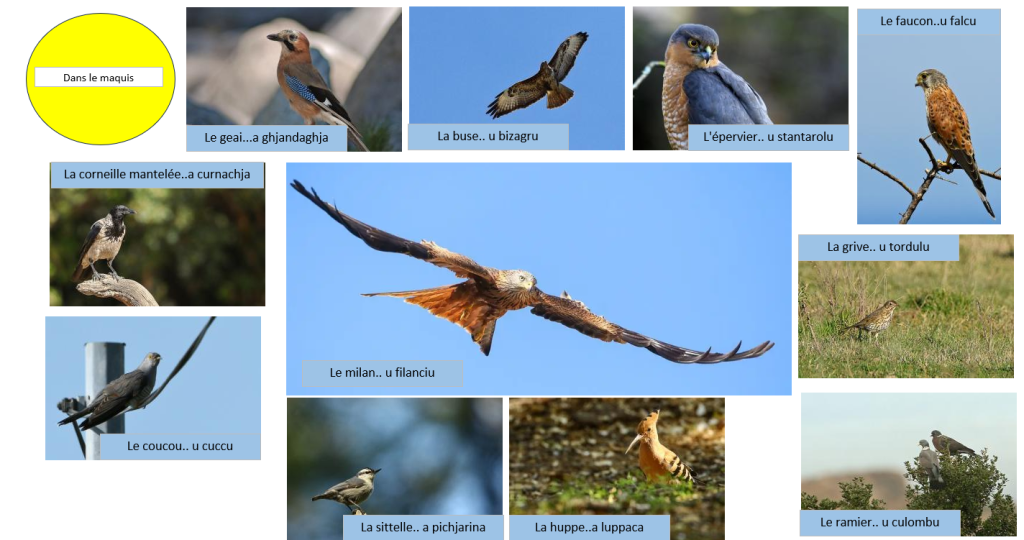

Le geai..pas si mal avec du riz..mais il doit cuire longtemps..la grive est bien meilleure mais à tout prendre, je préfère qu’on lui fiche la paix. Alors deux anecdotes sur les oiseaux du maquis. Une vraie et une fausse ou pas. On m’avait toujours dit qu’on ne trouvait la corneille mantelée qu’en Corse. Et bien non ! J’en ai vu pendant un trek dans les îles Lofoten et en fait, elle est assez répandue en Europe. Ce qui est vrai en revanche, c’est qu’on ne la trouve pas en France continentale. La sittelle, elle, est endémique. Enfin, une histoire cocasse à propos du coucou. Tino Rossi chantait « a canzona di u cuccu »..prononcer « couccou ». Il se dit, mais il se dit tant de choses que les touristes voulant acheter le disque, prononçait à la française..le « u »..ce qui faisait mourir de rire les vendeurs.

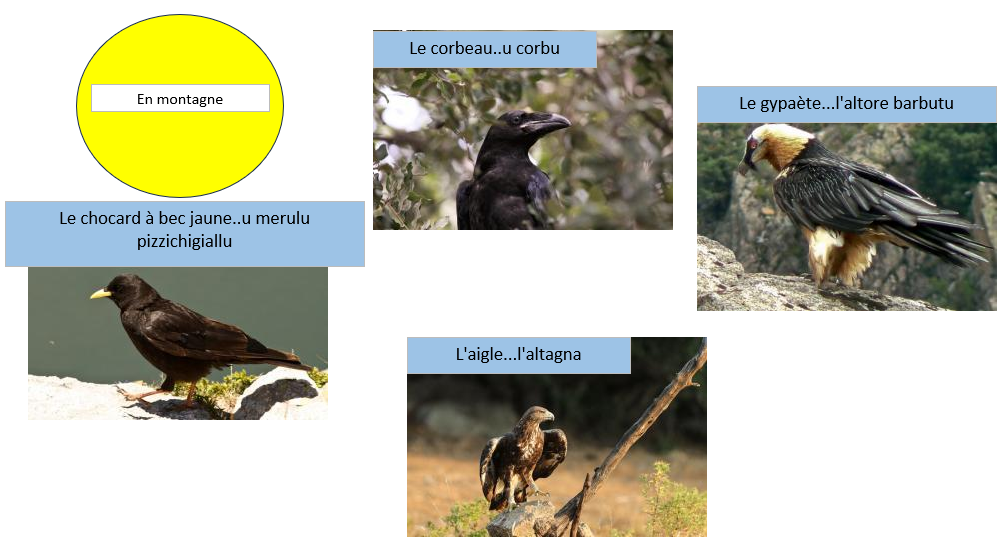

L’aigle, on l’aperçoit. Un point, très haut dans le ciel..le chocard..lui si vous montez à Melu et Capitellu, vous le verrez de près, trop près même si vous avez de la nourriture.

Ah les oiseaux qui vivent près de l’eau…douce ou salée..le cincle qu’un gars du village avait salué d’un coup de fusil..pas de commentaire là non plus.et enfin le balbuzard dont j’évoque ici le destin douteux.

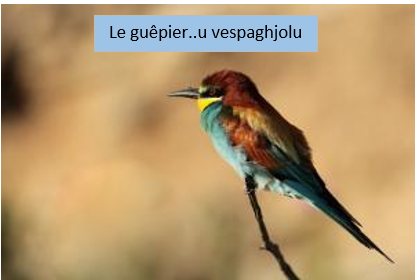

Et enfin..le plus beau…que je n’ai jamais eu la chance de voir..le guêpier.. s’il fallait une preuve que les oiseaux sont des bijoux avec des ailes..la voici!

PS.. le blog que vous parcourez, fait partie d’un site dédié à l’apprentissage de la langue corse. Si vous voulez le découvrir, cliquez sur l’image ci-dessous…